Nuestro momento de mayor apuro tras cinco mil inmersiones

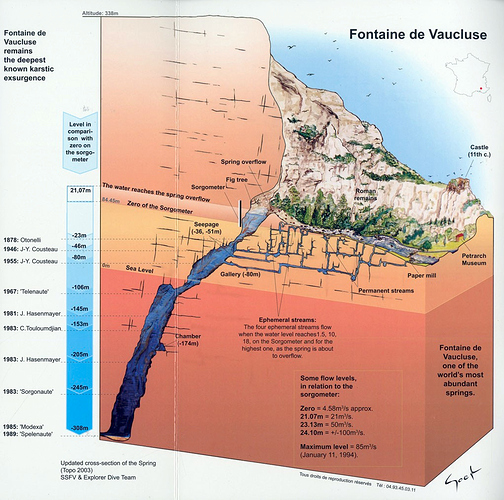

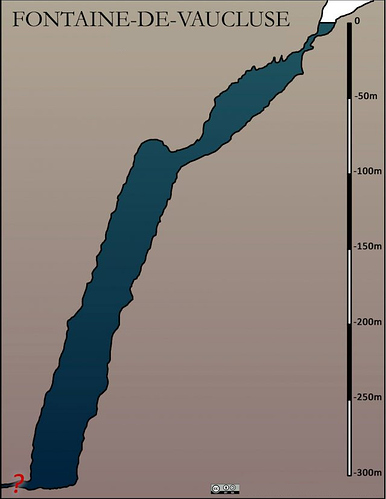

no lo tuvimos en el mar, sino en una cueva de tierra adentro, la famosa fuente de Vaucluse, situada cerca de Aviñón. Este renombrado manantial es un tranquilo estanque situado en un cráter que se abre al pie de un acantilado de ciento ochenta metros de altura, de piedra caliza, a orillas del río Sorgue.

Un delgado hilillo de agua mana de la fuente durante todo el año, hasta llegar el mes de marzo, cuando la fuente de Vaucluse estalla en una furiosa erupción acuática, que hace salirse de madre al río Sorgue. El agua mana furiosamente durante cinco semanas, para decrecer luego.

Este fenómeno ha ocurrido todos los años, desde el mismo principio de la historia. La fuente ha estimulado la fantasía de los poetas desde la Edad Media.

Generaciones de hidrólogos se han inclinado sobre sus orillas y desarrollando docenas de teorías; han medido la cantidad de lluvia caída en la meseta superior, han trazado mapas señalando todos los agujeros que existen en ella, han analizado el agua y han llegado a la conclusión de que durante todo el año mantiene una temperatura invariable de 13 grados Centígrados, pero nadie ha podido dar una razón que explique la sorprendente descarga anual.

Un comandante de la marina sugirió que el Grupo de Investigaciones Submarinas se sumergiera en la fuente para descubrir el secreto de su mecanismo. En 1946 la Armada nos dio el correspondiente permiso para efectuar el intento.

Teníamos noticias ya de Negri y de Ottonelli, los dos hombres que nos precedieron buceando en la fuente. Ottonelli realizó su inmersión en 1878 y sentíamos una gran admiración por su hazaña, efectuada con los medios primitivos de que se disponía en su época.

Habíamos planeado nuestra táctica basándonos en los datos que nos habían proporcionado nuestros dos predecesores. Dumas y yo formaríamos la primera cordada, iríamos atados por una cuerda de nueve metros sujeta a nuestros cinturones, que habíamos lastrado más de lo acostumbrado para poder penetrar por el túnel descrito por Negri y así poder resistir las corrientes del interior del sifón.

Jacques Y. Cousteau y el equipo de exploración, en la entrada de la fuente de Vaucluse.

El encargado de dirigir las operaciones en la superficie era el teniente Maurice Fargues quien más tarde murió en una inmersión a gran profundidad.

Usamos un cabo que nos había de servir de guía; al extremo de éste había un pesado lastre, constituido por un lingote de fundición, que hicimos descender de antemano hasta la mayor profundidad que pudo alcanzar

Habíamos aprendido de memoria un código de señales: un tirón de la cuerda indicaría a Fargues que debía tirar de ella para desprenderla de algún obstáculo, tres tirones querían decir que tenía que largar más cuerda y seis tirones eran la señal de auxilio, e indicarían a Fargues que tenía que izarnos lo más rápidamente posible.

Me volví boca abajo y penetré por la oscura abertura, dejé rápidamente atrás el espolón rocoso y me hundí en el túnel, no queríamos perder tiempo estudiando los detalles de la topografía, sino seguir directamente hasta el lingote y llevarlo hasta el codo del sifón.

Descendí rápidamente hasta que el foco de mi lámpara ya no se paseaba por las paredes del túnel, iluminaba ahora un fondo llano y recubierto de guijarros; el fondo era de tierra, no de roca, y en él se acumulaban todos los detritus de la sima.

Nadé junto a Dumas y miré su indicador de profundidad, marcaba 45 metros, pero la esfera estaba inundada, eso quería decir que nuestra profundidad era mayor. Nos hallábamos por lo menos a 60 metros de profundidad, a una distancia de ciento veinte de la superficie y en el fondo de un túnel curvo e inclinado.

Nos hallábamos presa del éxtasis de las grandes profundidades, no de la narcosis familiar; nos sentíamos pesados y ansiosos en lugar de eufóricos y Dumas se sentía peor que yo

¡Quédate aquí!, le indiqué, voy a encontrar el túnel.

Dumas entendió que yo decía que ya no tenía aire y que necesitaba la botella de reserva. Dirigí el foco de mi lámpara hacia arriba en busca del techo de la caverna, pero no descubrí techo alguno.

Dumas estaba fuertemente narcotizado, pero creía que era yo quien me hallaba en peligro; hurgó en su cintura con manos torpes para soltar la botella de reserva y al hacer este gesto

se desplazó rápidamente por encima de los guijarros y soltó la cuerda guía, que desapareció en las tinieblas.

Por alguna parte encima de nuestras cabezas había setenta brazas de túnel y de rocas que se desmoronaban. Mi debilitado cerebro tuvo, sin embargo, el poder suficiente para imaginar cuál sería nuestro destino: cuando se terminara nuestra provisión de aire andaríamos a tientas por el techo de la caverna, para morir tras una lenta agonía.

Aparté de mi mente este pensamiento y descendí hacia el resplandor de la lámpara de Dumas, quien había perdido casi totalmente el conocimiento. Cuando yo lo toqué, agarró mi muñeca con terrible fuerza y tiró de mí para estrecharme en un abrazo que nos hubiera hecho morir juntos. Conseguí desasirme y me aparté de él, lo examiné entonces con mi lámpara y vi tras el cristal de los lentes sus ojos desorbitados.

Reinaba un gran silencio en la caverna, turbado únicamente por mi fatigoso resuello. Apelando a las últimas fuerzas que me quedaban, hice un poderoso esfuerzo mental para considerar la situación. Por fortuna no reinaba una corriente que pudiera haber apartado a Dumas a mucha distancia del lingote, de haber habido la menor corriente estaríamos perdidos sin remedio, por lo que el lingote no podía estar lejos. Me puse a buscar aquel bloque herrumbroso de metal, más precioso para nosotros que el oro, hasta que de pronto me tropecé con él, firme y tranquilizador. La cuerda unida a él se perdía en las tinieblas, hacia donde se hallaba la vida.

Fuente: El Mundo Silencioso de Jacques Cousteau